2025 02/05 09:07

Category : 放送

四季の趣き 春あけぼの 夏夜 秋夕暮れ 冬つとめて 古文・漢文 枕草子」ETV250205

「春はあけぼの」「夏は夜」「秋は夕暮れ」「冬はつとめて」。お馴染み『 枕草子』の冒頭。

この四句を掲げて「四季のおもむき」=「一番良いところ」を巧みにと。

番組案内に「豊かな感性とあふれる知性が魅力の『枕草子』」。

「作者清少納言は、天皇の妻に仕えるエリート女官だった」。「雅な宮廷の文化を解説し、この古典をより面白く読む」。

素直に読めても「冬はつとめて」部分。

現代語訳は前掲書『枕草子」の「春はあけぼの」章では「冬=早朝(が良い)」。

また、「木の花」章は、「雨うち降りたるつとめてなどは」の「つとめて=翌朝」と解するらしい。 https://manapedia.jp/text/5419 「manapedia」から。

ETV番組「10min.ボックス 古文・漢文とは?」の一テーマ。

「古典作品をもっと身近に感じ、より深く理解できる10分間!」。かく、案内中。

掲載画は北海道東部の港湾都市の曙。夕映えの「美」を人は申すも、「曙が」のファン増加中。

「春はあけぼの」「夏は夜」「秋は夕暮れ」「冬はつとめて」。お馴染み『 枕草子』の冒頭。

この四句を掲げて「四季のおもむき」=「一番良いところ」を巧みにと。

番組案内に「豊かな感性とあふれる知性が魅力の『枕草子』」。

「作者清少納言は、天皇の妻に仕えるエリート女官だった」。「雅な宮廷の文化を解説し、この古典をより面白く読む」。

素直に読めても「冬はつとめて」部分。

現代語訳は前掲書『枕草子」の「春はあけぼの」章では「冬=早朝(が良い)」。

また、「木の花」章は、「雨うち降りたるつとめてなどは」の「つとめて=翌朝」と解するらしい。 https://manapedia.jp/text/5419 「manapedia」から。

ETV番組「10min.ボックス 古文・漢文とは?」の一テーマ。

「古典作品をもっと身近に感じ、より深く理解できる10分間!」。かく、案内中。

掲載画は北海道東部の港湾都市の曙。夕映えの「美」を人は申すも、「曙が」のファン増加中。

2025 02/04 10:48

Category : 生活

<1日に3杯以上の緑茶を飲むことが、認知機能の低下や認知症から脳を守る可能性がある>。

最新研究が「Nature」のパートナージャーナル「npj Science of Food」に1月7日に発表、と。 「NETWEEK」HPで「緑茶が「脳の健康」を守る可能性」と紹介。 https://www.newsweekjapan.jp/stories/lifestyle/2025/01/534182.php

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科の研究者らが「緑茶を飲むことと脳の白質病変の体積に関連があることを発見」と。

筆者は日に2服。一杯がおよそ150CCほどの摂取量なるや。午前4時を期して起床。

前日の白湯をまず、一杯。加熱して沸騰したところで茶碗に注ぎ150秒。

teaスプーン一杯の茶葉を60秒煎じて、一服。1960年頃は一煎目を廃棄したが、現在はその一服目に<一日の旨さ>を表現。と、言うところ。

一息ついて仕事を始めるも、さてさて。

続きを閲覧。

「(加齢とともに発生しやすい)大脳の白質に生じる損傷や異常」。フムフム。

「脳の健康状態が悪化する可能性があり、血管性認知症やアルツハイマー病など認知機能の低下や記憶障害」にもつながる、と。そかそか。

金沢大学の研究チームのほか日本国内7つの研究機関が参加したプロジェクト。

そこが2016年から2018年にかけて食事アンケートとMRI(磁気共鳴画像法)による脳スキャンデータを収集。

軽度の認知障害、認知症、または不完全なデータを除外した、65歳以上の8500人以上の被験者が1日に飲む緑茶とコーヒーの量に基づいてグループ分け。

白質病変、海馬、脳全体の体積をMRI画像を用いて収集したデータの分析。

病変は1)加齢とともに自然に縮小、2)慢性的なストレス、精神疾患、脳損傷でも組織は縮小。

ともかく海馬は「記憶形成、空間認識、感情調節に関わる脳の重要な部位」。

その退化、劣化、縮小を防止するために。

「1日に20オンス(約2.5杯)の緑茶を飲む人は、7オンス(約1杯)以下の緑茶を飲む人に比べて白質病変の体積が平均3%低かった」

「1日に50オンス(約6.25杯)の緑茶を飲む人は、7オンス(約1杯)以下のグループと比べて白質病変の体積が平均6%低いことが確認」。

緑茶で認知機能の低下や記憶障害抑止250127

ところで緑茶の摂取。含有物のシュウサンが尿道結石や腎結石の因となる。牛乳などに含まれるカルシュウムの飲用に努めたいが。

<1日に3杯以上の緑茶を飲むことが、認知機能の低下や認知症から脳を守る可能性がある>。

最新研究が「Nature」のパートナージャーナル「npj Science of Food」に1月7日に発表、と。 「NETWEEK」HPで「緑茶が「脳の健康」を守る可能性」と紹介。 https://www.newsweekjapan.jp/stories/lifestyle/2025/01/534182.php

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科の研究者らが「緑茶を飲むことと脳の白質病変の体積に関連があることを発見」と。

筆者は日に2服。一杯がおよそ150CCほどの摂取量なるや。午前4時を期して起床。

前日の白湯をまず、一杯。加熱して沸騰したところで茶碗に注ぎ150秒。

teaスプーン一杯の茶葉を60秒煎じて、一服。1960年頃は一煎目を廃棄したが、現在はその一服目に<一日の旨さ>を表現。と、言うところ。

一息ついて仕事を始めるも、さてさて。

続きを閲覧。

「(加齢とともに発生しやすい)大脳の白質に生じる損傷や異常」。フムフム。

「脳の健康状態が悪化する可能性があり、血管性認知症やアルツハイマー病など認知機能の低下や記憶障害」にもつながる、と。そかそか。

金沢大学の研究チームのほか日本国内7つの研究機関が参加したプロジェクト。

そこが2016年から2018年にかけて食事アンケートとMRI(磁気共鳴画像法)による脳スキャンデータを収集。

軽度の認知障害、認知症、または不完全なデータを除外した、65歳以上の8500人以上の被験者が1日に飲む緑茶とコーヒーの量に基づいてグループ分け。

白質病変、海馬、脳全体の体積をMRI画像を用いて収集したデータの分析。

病変は1)加齢とともに自然に縮小、2)慢性的なストレス、精神疾患、脳損傷でも組織は縮小。

ともかく海馬は「記憶形成、空間認識、感情調節に関わる脳の重要な部位」。

その退化、劣化、縮小を防止するために。

「1日に20オンス(約2.5杯)の緑茶を飲む人は、7オンス(約1杯)以下の緑茶を飲む人に比べて白質病変の体積が平均3%低かった」

「1日に50オンス(約6.25杯)の緑茶を飲む人は、7オンス(約1杯)以下のグループと比べて白質病変の体積が平均6%低いことが確認」。

緑茶で認知機能の低下や記憶障害抑止250127

ところで緑茶の摂取。含有物のシュウサンが尿道結石や腎結石の因となる。牛乳などに含まれるカルシュウムの飲用に努めたいが。

<1日に3杯以上の緑茶を飲むことが、認知機能の低下や認知症から脳を守る可能性がある>。

2025 02/03 09:59

Category : 社会

人間力・学びやすさ・学習資源コスト低負担 苦悩する短期高等教育機関250201

1月31日、北の『北海道新聞』が拓殖大学北海道大学の農業ビジネス学科が26年度から募集停止とする報を伝えた。

ネットで南の『南日本新聞』が、「続く短大閉学ドミノ…」と。

「生き残る道は『ハイブリッド型』への転換」。

「地方に根強い公立短大ニーズも満たす手法とは?」

「元学長は私大の公立化も視野に未来を語る」

秋になって、日本最東端の看護専門学校が二校。こちらは揃って。

専門学校3年履修+学部編入1年で「学士取得の道」開いたと報じている。

ご多聞にもれず「志願者の定員割れ」。

加えて「看護師をめざす」「看護師になりたい」の「次世代が少なくなっている」と聞かされた。

念頭に浮かんだ点がある。東京で面談の某氏は申した。

「院長は黒塗りの車で羽振りが良い」「しかし有資格者職員にお構いなし」

「(そこで)なり手がなくなった」。

その以前のこと。学校法人に「歯科衛生士養成校を」と関係機関に求められた、と。

この報が関係者には流れていたようだ。

顔をあわせるなり「(あの件は)どうなった?」と聴かれ、「ウチはやらない」。

短期高等教育機関。その強みは資格付与にあったのではないか。

少子化、公営事業の民営委託、非正規雇用の拡大。資格を得てもそれが尊重されない職場環境。

要するに「大学は出たけれど・・・・・」の平成・令和版が、明確になった。

少子化と4年制学部志向は、短期高等教育機関に厳しい。

他方で本邦18歳人口の高等教育機関進学率。京都府が60%台なかば。

以下、全国が50%台で、北海道は40%台、東北海道の港マチは30%台半ば。

なんと10ポイントずつ差がついている。

その<10ポイント>の差は<経済基盤の脆弱さ反映>と、筆者は考える。

短期高等教育機関が求められるのは、当時<学びたくても、学べなかった>に応ずる点ではないか。

企業から「即戦力」を求められる。企業にゆとりがなくなり、自前で職業教育の余裕なし。

その内容は「即戦力=人間力」=つまり開発能力の高さか。

また、地域の文化基盤強靭化のうえからも<開発能力向上>は不可欠と受け止める。

他方で放送大学が存在感を発揮している。高齢者講座にも評価が高い。

ところがそこには<学びにくさ>も内在。多様な学習システムの開発が遅れていると、見る。

「子どもの通院で、どうしても欠席しなければななかった」。悔しそうに訴える。

人間力・学びやすさ・学習資源コスト低負担。苦悩する短期高等教育機関250201

「学びやすさ」には多様な学び方システムを豊富に。

高額費負担の隘路には、公共の「人間への投資」をそこは先進国を標榜するに相応しく充当するとき。

1960年前後。「高校全入」を地域課題とした。

そこを克服の今、教育の質の高さを国民が享受できる時代に当面。

国際的にも経済成長で大きく後れをとっている、わが国のめざす、方向ではないか。

1月31日、北の『北海道新聞』が拓殖大学北海道大学の農業ビジネス学科が26年度から募集停止とする報を伝えた。

ネットで南の『南日本新聞』が、「続く短大閉学ドミノ…」と。

「生き残る道は『ハイブリッド型』への転換」。

「地方に根強い公立短大ニーズも満たす手法とは?」

「元学長は私大の公立化も視野に未来を語る」

秋になって、日本最東端の看護専門学校が二校。こちらは揃って。

専門学校3年履修+学部編入1年で「学士取得の道」開いたと報じている。

ご多聞にもれず「志願者の定員割れ」。

加えて「看護師をめざす」「看護師になりたい」の「次世代が少なくなっている」と聞かされた。

念頭に浮かんだ点がある。東京で面談の某氏は申した。

「院長は黒塗りの車で羽振りが良い」「しかし有資格者職員にお構いなし」

「(そこで)なり手がなくなった」。

その以前のこと。学校法人に「歯科衛生士養成校を」と関係機関に求められた、と。

この報が関係者には流れていたようだ。

顔をあわせるなり「(あの件は)どうなった?」と聴かれ、「ウチはやらない」。

短期高等教育機関。その強みは資格付与にあったのではないか。

少子化、公営事業の民営委託、非正規雇用の拡大。資格を得てもそれが尊重されない職場環境。

要するに「大学は出たけれど・・・・・」の平成・令和版が、明確になった。

少子化と4年制学部志向は、短期高等教育機関に厳しい。

他方で本邦18歳人口の高等教育機関進学率。京都府が60%台なかば。

以下、全国が50%台で、北海道は40%台、東北海道の港マチは30%台半ば。

なんと10ポイントずつ差がついている。

その<10ポイント>の差は<経済基盤の脆弱さ反映>と、筆者は考える。

短期高等教育機関が求められるのは、当時<学びたくても、学べなかった>に応ずる点ではないか。

企業から「即戦力」を求められる。企業にゆとりがなくなり、自前で職業教育の余裕なし。

その内容は「即戦力=人間力」=つまり開発能力の高さか。

また、地域の文化基盤強靭化のうえからも<開発能力向上>は不可欠と受け止める。

他方で放送大学が存在感を発揮している。高齢者講座にも評価が高い。

ところがそこには<学びにくさ>も内在。多様な学習システムの開発が遅れていると、見る。

「子どもの通院で、どうしても欠席しなければななかった」。悔しそうに訴える。

人間力・学びやすさ・学習資源コスト低負担。苦悩する短期高等教育機関250201

「学びやすさ」には多様な学び方システムを豊富に。

高額費負担の隘路には、公共の「人間への投資」をそこは先進国を標榜するに相応しく充当するとき。

1960年前後。「高校全入」を地域課題とした。

そこを克服の今、教育の質の高さを国民が享受できる時代に当面。

国際的にも経済成長で大きく後れをとっている、わが国のめざす、方向ではないか。

2025 02/01 09:49

Category : 地域

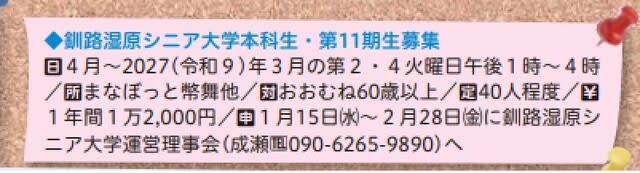

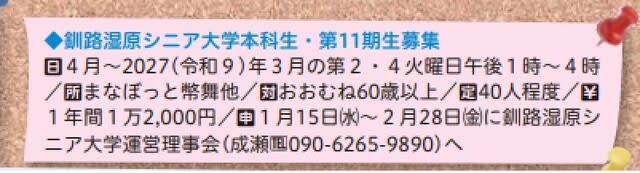

人生100年時代“学び続ける意味・価値”は釧路湿原シニア大学で。第11期生募集受付250115。

釧路湿原シニア大学(遠藤潔理事長 2005年創立)は第11期生およそ40名を2月28日まで受け付けています。

本科課程 2年間(毎月2回=第2・4火曜日 計100時間)。

講座会場 釧路市生涯学習センター“まなぼっと幣舞”もしくは米町交流プラザ

受講料は年間1万2000円。8割以上出席者に卒業証書・称号記を渡す。

称号=市民カレッジ学士(シニア学地域再発見 釧路湿原シニア大学)。

受付 釧路湿原シニア大学運営理事会(成瀬 090-6265-9890)へ。

学びの内容 地域再発見=1)「地域理解講座」、2)「体験・実習」、3)見学ツアーほか。

身につく成果 地域・人・情報との<新しい出会い>と親睦で、<学び続ける意味と価値>を会得。

受講者の思い <居場所>に加え、<当面するかもしれぬ困難を解決するヒント>を学べる。

釧路方式の運営

1)過年度学習者OB & OGによる自主運営、

2)班別組織による団体動員生涯学習センター型基礎講座、

3)受講者自治会組織による個別自主参加図書館型展開講座

照会先 受付先。『広報くしろ』25年1月1日号13面に募集要項掲載(画像)。

釧路湿原シニア大学(遠藤潔理事長 2005年創立)は第11期生およそ40名を2月28日まで受け付けています。

本科課程 2年間(毎月2回=第2・4火曜日 計100時間)。

講座会場 釧路市生涯学習センター“まなぼっと幣舞”もしくは米町交流プラザ

受講料は年間1万2000円。8割以上出席者に卒業証書・称号記を渡す。

称号=市民カレッジ学士(シニア学地域再発見 釧路湿原シニア大学)。

受付 釧路湿原シニア大学運営理事会(成瀬 090-6265-9890)へ。

学びの内容 地域再発見=1)「地域理解講座」、2)「体験・実習」、3)見学ツアーほか。

身につく成果 地域・人・情報との<新しい出会い>と親睦で、<学び続ける意味と価値>を会得。

受講者の思い <居場所>に加え、<当面するかもしれぬ困難を解決するヒント>を学べる。

釧路方式の運営

1)過年度学習者OB & OGによる自主運営、

2)班別組織による団体動員生涯学習センター型基礎講座、

3)受講者自治会組織による個別自主参加図書館型展開講座

照会先 受付先。『広報くしろ』25年1月1日号13面に募集要項掲載(画像)。

2025 01/30 10:11

Category : 記録

公電無視、大都市空襲が節目 軍は国民守れず 追われない戦争、終わらせられなかった政治・官僚 2月7日「北方領土の日」を前に250128

25年1月28日、根釧両国をを中心に配布の『釧路新聞』一面。

そこに、「返還への思い全国で共有¥」「根室管内住民大会 来月7日、北方領土の日」と見出し。

毎年、2月7日は「北方領土の日」なのだ。

「北方領土」。この名称も地域概念も、戦後、主唱されることになった。

8月27日、ソ連軍が択捉島に上陸、9月1日=国後島、色丹島、9月3日=歯舞群島にまでおよび、9月5日までにことごとく占領

冬眠の多くは当時の根室町界わいに引き上げた。

8月14日、日本はポツダム宣言受託。

この日を過ぎて後の択捉ほか二島、一島嶼群への侵攻は「違法」。

本邦の主張点で、「北方領土返還要求運動」の根拠となっている。

整理をするに、数次の段階を経て1945年2月にヤルタで連合国首脳会談がもたれていおる。連合国はソ連に参戦を求めた。それをうけて。

1)ソ日中立条約の破棄、2)ドイツ降伏後、3か月のち日本参戦、3)ソ連が連合国に求めた参戦後の領土問題(但し、「北海道を白糠~」留萌以北でソ連領に」はUSAが阻止)。

駐在大使はこの情報。本国政府に当然、届けた。

3月10日、東京大空襲。5月沖縄戦。戦争続行の主張と軍が国民を、本土を<守った>ではない。

この局面。実は節目。5月ドイツ降伏。8月8日のソ日中立同盟破棄が決まる。

ソ連外相は中ソ大使に条約破棄と参戦を伝達。その公電、こんどは本国政府に伝わらず。

9日=ソ連と満州の国境、モンゴル、ウラジオストク、ハバロフスクの3方面から総攻撃開始(「シベリヤ抑留」)。

11日=樺太で北緯50度の国境を越えて侵入(「郵便局の女性電話交換手9人が自ら命を絶つ」)

広島に原爆。それでも戦争は終えられなかった。天皇の裁断。

軍も、政治も、官僚も、戦争を終えることが出来なかった。そういうことではないか。

ちなみに「北方領土の日」。

2月7日が選ばれたのは「1855年のこの日に、日魯通好条約が調印されたことにちなみ」。

趣旨は「北方領土返還要求運動の全国的な盛り上がりを図るために設定」。

設定の年月。「昭和56年(1981年)1月6日の閣議了解」(いずれも内閣府HP)

25年1月28日、根釧両国をを中心に配布の『釧路新聞』一面。

そこに、「返還への思い全国で共有¥」「根室管内住民大会 来月7日、北方領土の日」と見出し。

毎年、2月7日は「北方領土の日」なのだ。

「北方領土」。この名称も地域概念も、戦後、主唱されることになった。

8月27日、ソ連軍が択捉島に上陸、9月1日=国後島、色丹島、9月3日=歯舞群島にまでおよび、9月5日までにことごとく占領

冬眠の多くは当時の根室町界わいに引き上げた。

8月14日、日本はポツダム宣言受託。

この日を過ぎて後の択捉ほか二島、一島嶼群への侵攻は「違法」。

本邦の主張点で、「北方領土返還要求運動」の根拠となっている。

整理をするに、数次の段階を経て1945年2月にヤルタで連合国首脳会談がもたれていおる。連合国はソ連に参戦を求めた。それをうけて。

1)ソ日中立条約の破棄、2)ドイツ降伏後、3か月のち日本参戦、3)ソ連が連合国に求めた参戦後の領土問題(但し、「北海道を白糠~」留萌以北でソ連領に」はUSAが阻止)。

駐在大使はこの情報。本国政府に当然、届けた。

3月10日、東京大空襲。5月沖縄戦。戦争続行の主張と軍が国民を、本土を<守った>ではない。

この局面。実は節目。5月ドイツ降伏。8月8日のソ日中立同盟破棄が決まる。

ソ連外相は中ソ大使に条約破棄と参戦を伝達。その公電、こんどは本国政府に伝わらず。

9日=ソ連と満州の国境、モンゴル、ウラジオストク、ハバロフスクの3方面から総攻撃開始(「シベリヤ抑留」)。

11日=樺太で北緯50度の国境を越えて侵入(「郵便局の女性電話交換手9人が自ら命を絶つ」)

広島に原爆。それでも戦争は終えられなかった。天皇の裁断。

軍も、政治も、官僚も、戦争を終えることが出来なかった。そういうことではないか。

ちなみに「北方領土の日」。

2月7日が選ばれたのは「1855年のこの日に、日魯通好条約が調印されたことにちなみ」。

趣旨は「北方領土返還要求運動の全国的な盛り上がりを図るために設定」。

設定の年月。「昭和56年(1981年)1月6日の閣議了解」(いずれも内閣府HP)

2025 01/28 11:31

Category : 地域

本科=2年、専攻科=2年、研究科=10年 高齢者講座「学びのシステム」250126

1)教養 受講申請書に記載の学習過程、社会生活、関心・目的意識を評価し単位認定。

2)本科 修業年限2年以内 受講者数は概ね50名。

8割以上受講で「市民カレッジ学士(シニア学 開設講座名)」の称号認証、並びに称号記を発行予定。

3)専攻科 修業年限2年以内 受講者数は専攻科及び研究科あわせて30名から50名。

8割以上受講で「市民カレッジ修士(シニア学 開設講座名)」の称号認証、並びに称号記を発行予定。

4)研究科 修業年限 定めはないが概ね10年をメド=2025年3月予定。

12~16年受講者27名に「市民カレッジ修士(シニア学 開設講座名)」の称号認証、並びに称号記を発行予定。

紹介講座は2005年4月、当時の市教委教育長の仲介で純民営の講座として創設。

前身は1981年10月北海道庁が開設した北海道老人大学釧路校。

その修了者が釧路老人大学院を民営で開設(1987年)していたが、その包括組織として編成され、2025年3月で20周年を迎えた。

2023年4月、在籍者が130名超となった。開講会場及び貸し切りバス借り上げのキャパシティで課題が生じるに至った。

今回は3期=16年在籍、4期=14年 同、5期=12年、6期=10年に修了していただだくことになった。

称号認定及ぶ称号記発行は「北海道民カレッジの称号及び称号記」(北海道生涯学習者境界)に準拠。

因みに、北海道民カレッジでは称号交付者の一覧をネットで公開している。

https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/learn/qqn7eu0000000166.html

1)教養 受講申請書に記載の学習過程、社会生活、関心・目的意識を評価し単位認定。

2)本科 修業年限2年以内 受講者数は概ね50名。

8割以上受講で「市民カレッジ学士(シニア学 開設講座名)」の称号認証、並びに称号記を発行予定。

3)専攻科 修業年限2年以内 受講者数は専攻科及び研究科あわせて30名から50名。

8割以上受講で「市民カレッジ修士(シニア学 開設講座名)」の称号認証、並びに称号記を発行予定。

4)研究科 修業年限 定めはないが概ね10年をメド=2025年3月予定。

12~16年受講者27名に「市民カレッジ修士(シニア学 開設講座名)」の称号認証、並びに称号記を発行予定。

紹介講座は2005年4月、当時の市教委教育長の仲介で純民営の講座として創設。

前身は1981年10月北海道庁が開設した北海道老人大学釧路校。

その修了者が釧路老人大学院を民営で開設(1987年)していたが、その包括組織として編成され、2025年3月で20周年を迎えた。

2023年4月、在籍者が130名超となった。開講会場及び貸し切りバス借り上げのキャパシティで課題が生じるに至った。

今回は3期=16年在籍、4期=14年 同、5期=12年、6期=10年に修了していただだくことになった。

称号認定及ぶ称号記発行は「北海道民カレッジの称号及び称号記」(北海道生涯学習者境界)に準拠。

因みに、北海道民カレッジでは称号交付者の一覧をネットで公開している。

https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/learn/qqn7eu0000000166.html

2025 01/26 19:28

Category : 記録

“個別自主参加型図書館型生涯学習”の創造へ 高齢者講座の学習形態250126

前回の「高齢者講座の学習意味&学習意義」に続いては、第二弾。

ここでは「高齢者講座の学習形態」の基本型Ⅰ~Ⅲを項目のみ紹介。

このマチの純民営、公共が支援の高齢者講座。2年課程が11期目を迎える局面でポスト事業。

基本型Ⅰ=公共ほか出前講座で編成の“団体動員公民館型生涯学習”

基本形Ⅱ=受講者の自主運営組織による“個別自主参加図書館型生涯学習”

基本型Ⅲ=教育者と学習者が時に入れ替わる“非定型(一定の形にはまらない)教育”の積極的導入。

以上、三基本型が開創20周年で端緒期にある、要求型脱し付加価値創造に導く貴重な営為。

前回の「高齢者講座の学習意味&学習意義」に続いては、第二弾。

ここでは「高齢者講座の学習形態」の基本型Ⅰ~Ⅲを項目のみ紹介。

このマチの純民営、公共が支援の高齢者講座。2年課程が11期目を迎える局面でポスト事業。

基本型Ⅰ=公共ほか出前講座で編成の“団体動員公民館型生涯学習”

基本形Ⅱ=受講者の自主運営組織による“個別自主参加図書館型生涯学習”

基本型Ⅲ=教育者と学習者が時に入れ替わる“非定型(一定の形にはまらない)教育”の積極的導入。

以上、三基本型が開創20周年で端緒期にある、要求型脱し付加価値創造に導く貴重な営為。

2025 01/25 09:27

Category : 記録

「称号」認証と「称号記」発行 高齢者講座の価値と評価のために

関係している「釧路湿原シニア大学」で、この二年、検討してきた点。

16年から12年で300時間以上受講された登録者に、その努力を讃え、「学びの価、値を地域社会に理解を」。そう、考えている。

何を学ぶか。現状は「地域再発見」と「地域貢献」。結果、他者を孤独の中に置き去りにせず、自身をして孤独の中に置き去りにしない。

学びの体系を以下にするか。「老年学=(英) gerontology」は、1903年にロシアの学者メチニコフが創作した用語だ、そうだ。

gerontologyのギリシャ語にあり、「gerontはギリシャ語で老人を意味」「学の意味であるologyが合成された」もの。桜美林大学のHPの解説。

マチなか「老年学」「老人」は抵抗があろう。

準公営の「北海道老人大学釧路校」を、純民営の「釧路湿原シニア大学」と開設者も呼称も変更された。そうした経過もある。

和製語ながら「シニア学」。そう地域呼称しておくことに。

何を学ぶか。主軸は釧路市が示す「出前講座」から抽出している。

結果、次の3項目+1で、展開している。そう申して良いであろう。

1)加齢変化の科学の研究エキス=人間の加齢変化を身体的、心理的、社会的な側面から捉え、

2)中高年の抱える問題の研究エキス=中高年の集団に内在している問題を探り出しその解決の手立てを確立。

3)人文学(humanities)の立場からの研究エキス=(1)(2)でカバーできぬ分野(哲学、歴史、文学、宗教学など)

4) 1)~3)の話題を成人や高齢者の知識に応用する内容

次に、掲載図で桜美林大学院修士課程のカリキュラムを示しておく。

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/sedaikan/rounegaku.html

学際的な老年学の修士課程は桜美林大学の1つしかない。そう、公表している。

関係している「釧路湿原シニア大学」で、この二年、検討してきた点。

16年から12年で300時間以上受講された登録者に、その努力を讃え、「学びの価、値を地域社会に理解を」。そう、考えている。

何を学ぶか。現状は「地域再発見」と「地域貢献」。結果、他者を孤独の中に置き去りにせず、自身をして孤独の中に置き去りにしない。

学びの体系を以下にするか。「老年学=(英) gerontology」は、1903年にロシアの学者メチニコフが創作した用語だ、そうだ。

gerontologyのギリシャ語にあり、「gerontはギリシャ語で老人を意味」「学の意味であるologyが合成された」もの。桜美林大学のHPの解説。

マチなか「老年学」「老人」は抵抗があろう。

準公営の「北海道老人大学釧路校」を、純民営の「釧路湿原シニア大学」と開設者も呼称も変更された。そうした経過もある。

和製語ながら「シニア学」。そう地域呼称しておくことに。

何を学ぶか。主軸は釧路市が示す「出前講座」から抽出している。

結果、次の3項目+1で、展開している。そう申して良いであろう。

1)加齢変化の科学の研究エキス=人間の加齢変化を身体的、心理的、社会的な側面から捉え、

2)中高年の抱える問題の研究エキス=中高年の集団に内在している問題を探り出しその解決の手立てを確立。

3)人文学(humanities)の立場からの研究エキス=(1)(2)でカバーできぬ分野(哲学、歴史、文学、宗教学など)

4) 1)~3)の話題を成人や高齢者の知識に応用する内容

次に、掲載図で桜美林大学院修士課程のカリキュラムを示しておく。

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/sedaikan/rounegaku.html

学際的な老年学の修士課程は桜美林大学の1つしかない。そう、公表している。

2025 01/23 10:15

Category : 日記

「神戸って地震がなくていいよね」と思い込み 「天国へいったノンちゃん」250112

とっさに同じ布団に寝ていた下の娘をかばうと、「ぎゃ」と、希の声がしました。

「希 のぞみ」「希」と呼びましたが返事がありません。

「お父さん、おとうさん、希が、希の上に何か落ちた」。

主人の上にもなにか落ちてきたようで、立ち上がろうとすると、頭がつかえ、まっすぐ立てる状態ではなかったようです。

私は動けず、どうにか自由になり手を伸ばして希を探りだしました。

(略)

電気が通じていないため、何時間も手で人工呼吸を続けて下さった看護婦さんが、

「希ちゃん頑張りよ」と言って下さった言葉がどれほど嬉しかったか。

みなさん、本当にありがとうございました。

(小西眞希子筆「天国へ行ったのんちゃん」

阪神大震災を記録しつづける会編『30年目の手記』 2021年)

30年前、神戸の人たちは「神戸って地震がなくていいよね」と思い込んでいた事。

もしその時地震が来るかもしれないという気持ちを持っていたら失わなくていい命がたくさんあったと思う事。

地震がきたらどうしたらいいのか?

自分の命を守る為に何をしたらいいのか?

そして津波が来るとわかったら迷わず逃げる勇気を持ってほしい事を伝えています。

とっさに同じ布団に寝ていた下の娘をかばうと、「ぎゃ」と、希の声がしました。

「希 のぞみ」「希」と呼びましたが返事がありません。

「お父さん、おとうさん、希が、希の上に何か落ちた」。

主人の上にもなにか落ちてきたようで、立ち上がろうとすると、頭がつかえ、まっすぐ立てる状態ではなかったようです。

私は動けず、どうにか自由になり手を伸ばして希を探りだしました。

(略)

電気が通じていないため、何時間も手で人工呼吸を続けて下さった看護婦さんが、

「希ちゃん頑張りよ」と言って下さった言葉がどれほど嬉しかったか。

みなさん、本当にありがとうございました。

(小西眞希子筆「天国へ行ったのんちゃん」

阪神大震災を記録しつづける会編『30年目の手記』 2021年)

30年前、神戸の人たちは「神戸って地震がなくていいよね」と思い込んでいた事。

もしその時地震が来るかもしれないという気持ちを持っていたら失わなくていい命がたくさんあったと思う事。

地震がきたらどうしたらいいのか?

自分の命を守る為に何をしたらいいのか?

そして津波が来るとわかったら迷わず逃げる勇気を持ってほしい事を伝えています。

2025 01/21 10:29

Category : 記録

人材育成・尊厳尊重・可処分所得削減 世界時価総額ランキングで差を産んだ日本経済

「所得倍増」。それって、一次産業から二次産業に労働力移転、向都離村をすすめたが、結果として<国内市場の育成>ではなっかった、か。、

「所得倍増」政策は1960年、池田勇人内閣が掲げた、政治スローガン。二次産業の拡幅、団地住宅の出現、テレビ・洗濯機・掃除機の生活電化。

電化生活、暮らしの欧風化、都市発展。明治・大正型生活様式の大転換であったが、それを可能にする勤労生活者の賃金、電化生活採用の資力、高等教育機関への進学。

技術力を向上させ、人材を育成し、国際社会への参入。いずれも可能であった。

2019年7月17日、「平成最後の時価総額ランキング 日本と世界...その差を生んだ30年」が発表されていた。

1989年の「世界時価総額ランキング」。上位30位以内に日本企業は21。実に7割を占める。一位はNTT、2位は日本興業銀行、3位は住友銀行。

30年後。日本企業はベスト50以内に 第46位トヨタ自動車が占めるにすぎない。

「30年で<差>がついた」。指摘の要因なのだが、気になる点はそもそも1989年檀家でもあった。

そこは筆者の愚見ながら。1)21社中銀行&証券ら金融機関が11社で半数を占め、発電と首位NTTの通信が3社で合計14社と3分の二だ。

製鉄・電気機器に自動車は7社で残り3分の一。それしかないモノ造り産業はしかも、省エネや省資源、脱炭素の取り組みに欧米はもとより<新興工業国よりも後れ>をとった。

かくて「日本経済の地番鎮火」がしてきされているではないか。

答えは実に、読みづらい。

経済は「着想力」「開発力」「問題を創るビジネス」を不足させたのではないか。

政治は「人への投資をないがししろに」「規制緩和をもすすめたがそれが人間の尊厳すら奪い」「国内市場を育てる事、<可処分所得>増進をなおざりに」。

では、なかったか。「問題に答える卒業生増える」も「問題を創れる卒業生が少なくなった」かと。

「所得倍増」。それって、一次産業から二次産業に労働力移転、向都離村をすすめたが、結果として<国内市場の育成>ではなっかった、か。、

「所得倍増」政策は1960年、池田勇人内閣が掲げた、政治スローガン。二次産業の拡幅、団地住宅の出現、テレビ・洗濯機・掃除機の生活電化。

電化生活、暮らしの欧風化、都市発展。明治・大正型生活様式の大転換であったが、それを可能にする勤労生活者の賃金、電化生活採用の資力、高等教育機関への進学。

技術力を向上させ、人材を育成し、国際社会への参入。いずれも可能であった。

2019年7月17日、「平成最後の時価総額ランキング 日本と世界...その差を生んだ30年」が発表されていた。

1989年の「世界時価総額ランキング」。上位30位以内に日本企業は21。実に7割を占める。一位はNTT、2位は日本興業銀行、3位は住友銀行。

30年後。日本企業はベスト50以内に 第46位トヨタ自動車が占めるにすぎない。

「30年で<差>がついた」。指摘の要因なのだが、気になる点はそもそも1989年檀家でもあった。

そこは筆者の愚見ながら。1)21社中銀行&証券ら金融機関が11社で半数を占め、発電と首位NTTの通信が3社で合計14社と3分の二だ。

製鉄・電気機器に自動車は7社で残り3分の一。それしかないモノ造り産業はしかも、省エネや省資源、脱炭素の取り組みに欧米はもとより<新興工業国よりも後れ>をとった。

かくて「日本経済の地番鎮火」がしてきされているではないか。

答えは実に、読みづらい。

経済は「着想力」「開発力」「問題を創るビジネス」を不足させたのではないか。

政治は「人への投資をないがししろに」「規制緩和をもすすめたがそれが人間の尊厳すら奪い」「国内市場を育てる事、<可処分所得>増進をなおざりに」。

では、なかったか。「問題に答える卒業生増える」も「問題を創れる卒業生が少なくなった」かと。