2025 03/20 14:24

Category : 放送

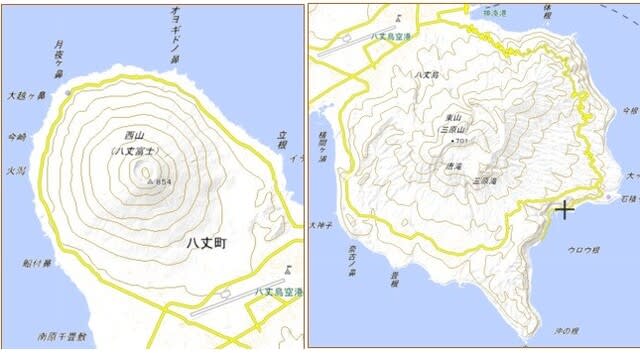

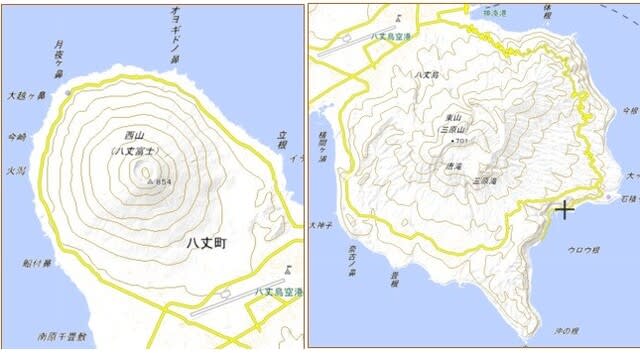

14万年前=三原山&1万4000年前=八丈富士合体 一つの島ながら二つの地質・八丈島土壌250325

東山(三原山)は「約14万年前に噴火した三原山から流れ出た溶岩」。

一方、西山(八丈富士)は=「約1.3万年前に爆発した西側の八丈富士から流れ出た溶岩がくっついてできた島」

ために東山=「火山灰が風化し土となり、堆積」「広葉樹の森が現れ、島を緑で覆い尽くした」。

「広葉樹は保水能力が高く水持ちがよく、たくさんの川も流れ」「江戸時代、伊豆七島で稲作をしていたのは八丈島だけ」。

東山は、その「稲作適地」であった。

ところが西山は「草っ原だけ」「耕作に適した土地も平坦な土地もない」。

そこで「牧草地にして牧場に」「牧場には海からの風に乗り潮が山まで吹付け」。

「海水のミネラルや塩分、栄養素が牧草地に降り注ぐ」。

ただ「温暖で一年中青草」で、「栄養豊かな牧草を食べて牛は育つ」。

「ミネラル分が多く濃厚な牛のミルクからは島オリジナルのチーズ」

「プリン、ケーキなど乳製品がたくさん作られる」。

とは申せ「八丈富士側では牛は育っても、人間が育つものは作れい」。

「八丈島は三原山の豊かな土地がなければ人間は暮らせていなかったはず」。

地域の歴史に詳しい林薫氏の説明。

ところが「明日葉 アシタバ 学名: Angelica keiskei」。

セリ科シシウド属の植物。植物学者伊藤圭介(1803年 - 1901年)への献名。

生命力が強く、若葉はお浸しや和え物、汁の実、天ぷらなどにして食用。

流刑人の宇喜田秀家や、近藤富蔵らも命をつなぎ、しかも長寿を得た、

そこで明日葉。その明日葉の繁茂が、八丈島の土壌に与える好影響。

1)三宅島に限らずですが、伊豆諸島全体で火山灰土などの土壌が明日葉に向いている、 2)八丈富士の麓で明日葉を栽培。(自生地八丈島の気候)暖流である黒潮の影響を受け、八丈島の年間平均気温は18℃前後。

3)葉が落ちて日当たりがよくなる。落ちた葉は自然の肥料になる、根っこには根粒菌

江戸時代、「遠流 おんる=遠島、島流し」の流刑人地たる八丈島。

1900人を受け入れ、その命のみならず長寿で永らえさせも、した。

本土の文化、流刑者の教養+在来島民の相互扶助精神が、自生豊富な植物を<島の名産品>に。

<官依存の北海道>=「期待される」が「試される」に転じた今、思想・技術・知恵の見せ所。

東山(三原山)は「約14万年前に噴火した三原山から流れ出た溶岩」。

一方、西山(八丈富士)は=「約1.3万年前に爆発した西側の八丈富士から流れ出た溶岩がくっついてできた島」

ために東山=「火山灰が風化し土となり、堆積」「広葉樹の森が現れ、島を緑で覆い尽くした」。

「広葉樹は保水能力が高く水持ちがよく、たくさんの川も流れ」「江戸時代、伊豆七島で稲作をしていたのは八丈島だけ」。

東山は、その「稲作適地」であった。

ところが西山は「草っ原だけ」「耕作に適した土地も平坦な土地もない」。

そこで「牧草地にして牧場に」「牧場には海からの風に乗り潮が山まで吹付け」。

「海水のミネラルや塩分、栄養素が牧草地に降り注ぐ」。

ただ「温暖で一年中青草」で、「栄養豊かな牧草を食べて牛は育つ」。

「ミネラル分が多く濃厚な牛のミルクからは島オリジナルのチーズ」

「プリン、ケーキなど乳製品がたくさん作られる」。

とは申せ「八丈富士側では牛は育っても、人間が育つものは作れい」。

「八丈島は三原山の豊かな土地がなければ人間は暮らせていなかったはず」。

地域の歴史に詳しい林薫氏の説明。

ところが「明日葉 アシタバ 学名: Angelica keiskei」。

セリ科シシウド属の植物。植物学者伊藤圭介(1803年 - 1901年)への献名。

生命力が強く、若葉はお浸しや和え物、汁の実、天ぷらなどにして食用。

流刑人の宇喜田秀家や、近藤富蔵らも命をつなぎ、しかも長寿を得た、

そこで明日葉。その明日葉の繁茂が、八丈島の土壌に与える好影響。

1)三宅島に限らずですが、伊豆諸島全体で火山灰土などの土壌が明日葉に向いている、 2)八丈富士の麓で明日葉を栽培。(自生地八丈島の気候)暖流である黒潮の影響を受け、八丈島の年間平均気温は18℃前後。

3)葉が落ちて日当たりがよくなる。落ちた葉は自然の肥料になる、根っこには根粒菌

江戸時代、「遠流 おんる=遠島、島流し」の流刑人地たる八丈島。

1900人を受け入れ、その命のみならず長寿で永らえさせも、した。

本土の文化、流刑者の教養+在来島民の相互扶助精神が、自生豊富な植物を<島の名産品>に。

<官依存の北海道>=「期待される」が「試される」に転じた今、思想・技術・知恵の見せ所。