2025 03/13 15:34

Category : 記録

『松前随商録』という記録は18世紀の松前家記録。

同書に「古七両二分 安永年中金百両」「古廿五両之運上金百十両」などの記載がある。

「古七両二分」の「古」は「古金 こ‐きん」と読む、か。

「古金 こ‐きん」ならば「江戸中期以後、それまでに流通していた金貨幣をさしていった語」(『精選版 日本国語大辞典』)があてはまるようだ。

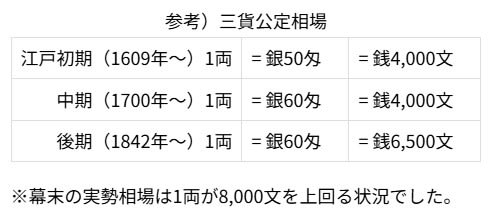

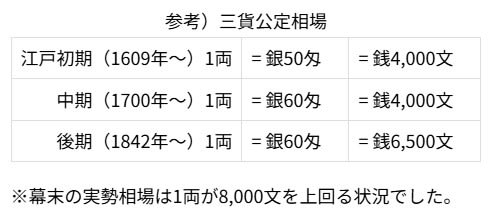

幕府はしばしば貨幣改鋳を実施した。そこで「江戸前期~1609年」「江戸中期~1700年」「江戸後期~1848年」にわかれるようだ。

『松前随商録』は記載内容が天明三~四年(1783 、1784年)、成立は享和元年(1801年)。市立函館図書館本と国立公文書館内閣文庫本があるようだ。

「古七両二分 安永年中金百両」「古廿五両之運上金百十両」の引用には、「天明三、四年の記録では」と<断り>がある。

因みに『松前随商録』の資料紹介。「寛政一一年に蝦夷地御用となった幕吏たちの調査書」。

「松前城下より西はソウヤからカラフト島まで、東はクナシリ、エトロフ、ラッコ島までの各地について」

「産物・地理を述べ、安永―天明頃の松前藩の旧場所知行主名を記している」。「幕府の蝦夷地直轄に際しての予備調査であろう」。

江戸時代の貨幣改鋳は8度実施されている。うち、天明3-4年までに実施の改鋳は4度。

「元禄の改鋳」、「宝永の改鋳」「正徳・享保の改革」「元文の改鋳」。

改鋳が始まる前の1700年前後では、元禄8年=1695年の改鋳&「宝永の改鋳」は宝永7=1710年があった。

「古七両二分」=「元文の改鋳」以前の通貨価値表示 <古金>の言われ『松前随商録』250407

ここで申す「古金」。狭義は「元文の改鋳」以前の貨幣による通貨。広義には「元禄の改鋳以前」となるも、ここでは前者のことなりや。

同書に「古七両二分 安永年中金百両」「古廿五両之運上金百十両」などの記載がある。

「古七両二分」の「古」は「古金 こ‐きん」と読む、か。

「古金 こ‐きん」ならば「江戸中期以後、それまでに流通していた金貨幣をさしていった語」(『精選版 日本国語大辞典』)があてはまるようだ。

幕府はしばしば貨幣改鋳を実施した。そこで「江戸前期~1609年」「江戸中期~1700年」「江戸後期~1848年」にわかれるようだ。

『松前随商録』は記載内容が天明三~四年(1783 、1784年)、成立は享和元年(1801年)。市立函館図書館本と国立公文書館内閣文庫本があるようだ。

「古七両二分 安永年中金百両」「古廿五両之運上金百十両」の引用には、「天明三、四年の記録では」と<断り>がある。

因みに『松前随商録』の資料紹介。「寛政一一年に蝦夷地御用となった幕吏たちの調査書」。

「松前城下より西はソウヤからカラフト島まで、東はクナシリ、エトロフ、ラッコ島までの各地について」

「産物・地理を述べ、安永―天明頃の松前藩の旧場所知行主名を記している」。「幕府の蝦夷地直轄に際しての予備調査であろう」。

江戸時代の貨幣改鋳は8度実施されている。うち、天明3-4年までに実施の改鋳は4度。

「元禄の改鋳」、「宝永の改鋳」「正徳・享保の改革」「元文の改鋳」。

改鋳が始まる前の1700年前後では、元禄8年=1695年の改鋳&「宝永の改鋳」は宝永7=1710年があった。

「古七両二分」=「元文の改鋳」以前の通貨価値表示 <古金>の言われ『松前随商録』250407

ここで申す「古金」。狭義は「元文の改鋳」以前の貨幣による通貨。広義には「元禄の改鋳以前」となるも、ここでは前者のことなりや。